Bilder und Geschichten aus meinen Reisen

Was so alles aus Istanbul

den Weg nach Europa gefunden hat …

Wer sich nicht mit meiner sehr subjektiven Selektion der Dinge, die Exportartikel aus Istanbul sind, begnügen möchte, darf weiter suchen. So wollte ich z.B. nicht die Tango Bands nennen, die in den 1970er Jahren deutsche Kulturstätten wie Cafe Keese beglückt hatten, weil das einheimische Musikertum Tango für altmodisch hielt. In Istanbul musste damals jeder, der nicht ganz „türkisch“ heiraten wollte, Tango lernen, damit seine Hochzeitsfeier nicht von jemand anders eröffnet werden musste.

Sehr ernst zu nehmen ist die Tulpe. Dass die Leute glauben, sie käme aus Amsterdam, tut wohl so weh, dass im Frühjahr alle großen Straßen in ein Tulpenmeer verwandelt werden. Istanbul möchte die Oberherrschaft über die Tulpe. Da scheinen kitschige Creationen wie diese hier nicht tabu zu sein. Sie ist etwa 10 m hoch. Dafür sehen die Straßen wirklich himmlisch aus. Das 8. Istanbul Lale Festivalı wird mit 14 Millionen 420 Tulpen (270 Sorten) gefeiert.

Ein paar Ideen über weitere Exportartikel kann man in der Türckische Cammer in Dresden sehen. Wer noch mehr sehen will, muss halt nach Istanbul reisen.

Einige Highlights

Wer denkt an Istanbul, wenn er beim Faschingszug den Schellenbaum sieht? Ich schätze, niemand. Oder Musikhistoriker. Beim Mokka ist es schon anders, da wissen viele Leute, dass der Kaffee mit den osmanischen Kämpfern vor Wien gelandet sein soll.

Wie sind aber diese Kämpfer bis Wien gekommen? Zu Fuß! Und wer längere Strecken zu Fuß zurücklegt, weiß, dass einem nicht nur die Füße weh tun. Also legt man sich bisschen hin, um sich auszuruhen. Nicht aber wenn man in einer Invasionsarmee marschiert. Man muss ständig mit dem Feind rechnen - und deswegen immer gut ausgeruht sein. Das Geheimnis der Osmanenkrieger: Musik.

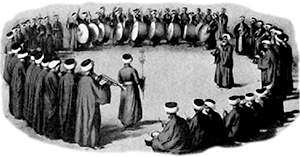

Die seinerzeit mächtigste Armee der Welt, die Janitscharen, auf Türkisch yeniçeri, waren nicht nur Krieger, sondern auch gute Musiker. Mehterhane hieß deren „Konservatorium“. Ihr Zentrum lag direkt im Machtzentrum. Der Sultan hatte unmittelbar nach der Eroberung von Konstantinopel in der Nähe seines Palastes ein mehterhane bauen lassen, für militärische und repräsentative Zwecke. Auch unweit des Palastes des Kaisers von Byzanz. Von dort marschierte die Musik gen Europa und wurde durch Mozart, Haydn u.ä. „klassisch“. Ich hatte mal eine Abhandlung darüber gelesen, dass sieben Instrumente eines Sinfonie-Orchesters aus dem Osmanischen Reich stammen sollen.

Die Osmanen waren aber nicht die Erfinder des Tschingderassa Bumderassa, bereits die Göktürk Herrscher im 8. Jahrhundert ließen ihren Insignien (Rossschweif und Standarte) eine Kapelle folgen. Der Osmanische Sultan hat die aber aufgewertet.

Noch heute spielen die Kerninstrumente (zurna = Kegeloboe, davul = Zylindertrommel) eine große Rolle im türkischen Leben. Wie man auch in dem Film Topkapı sehen kann, peitschen die beiden Instrumente die Ringkämpfer beim traditionellen Kampf der geölten Helden an. Obwohl die Türken auf Frieden eingeschworen wurden, und seit 1923 keinen richtigen Krieg mehr geführt haben, haben die Instrumente nichts an ihrer Anziehungskraft eingebüsst.

Die Kinder, die hier mit einer türkischen Fahne marschieren, gehören zu dem vermutlich einzigen Volk, das nie einen Krieg geführt hat, den Roma. Die besten „Kapellen“ mit davul zurna gibt es in den Romavierteln. Man muss also nicht militant sein, um die Musik zu mögen.

Während man den Ursprung der Janitscharenmusik, des türkischen Mokka und von baklava eher leicht akzeptieren kann, werden die meisten beim Dudelsack auf Schottland tippen, wenn nicht alle. Aber auch der stammt irgendwie aus Anatolien. Wann er ausgewandert ist, lässt sich nicht mehr ermitteln. Schon die alte Römische Armee soll zu Klängen eines Dudelsacks marschiert sein. Wie dem auch sei, das Wort Dudelsack stammt aus dem Türkischen düdük, das in Polen und Ungarn duda heißt. Im Deutschen ist daraus Dudelsack geworden.

Die Ungarn werden es nicht gern hören, dass ihr Nationalgericht gulyas alias Gulasch die Speise der Janitscharen sein soll. Das Wort stammt aus „kul aş“ und bedeutet so viel wie Soldatenessen. Sie müssen sich halt damit abfinden, dass auch ihre berühmte Reitertruppe, die Ulanen, ein Exportartikel der Osmanen war, ulan kommt von oğlan, und heißt so viel wie Junge. Die Polen haben das Wort in einer besonderen Bedeutung adoptiert, „tapferer Krieger“. Dort soll die Tradition der Truppe direkt aus Mittelasien eingewandert sein. Das Vorbild der Ulanen waren die akıncı, eine leichte Reiterei. Auch die Husaren sollen von Maximilan I. von akıncı kopiert worden sein. Allesamt keine netten Herrschaften. Wohltuend anders die US-amerikanische Kavallerie, die immer pünktlich auftaucht, um den Skalp der Siedler zu retten, und nur Indianer meuchelt.

Bleiben wir bei den netten Dingen. Die Rosskastanie, so genannt, weil die Osmanen ihre Pferde mit ihren Früchten fütterten, kam mit den Osmanen nach Mitteleuropa. In Deutschland geadelt 2005 zum Baum des Jahres. Viel viel früher, im Barock, Alleebaum z.B. in der Moritzburg, Sachsen, zu sehen in dem grandiosen Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, oder beim Seehof bei Bamberg. Die letzte „Großanwendung“ in Potsdam-Sanssouci. Wo die Kastanie sich überall herumtreibt, kann man hier lesen.