Wanderer, kommst Du auf die Philippinen…

… schluckst du erst einmal viel Staub. So viel Staub, wie ich auf meiner ersten Fahrt auf einem Jeepney konsumiert habe, ist mir selten im Leben entgegen gekommen. Doch davor muss man viele Stunden in einem Flieger verbringen, bis man in Manila ankommt. Sie erreicht ein ganz schön hohes Ranking unter den Monstercities der Welt und steht auch hoch im Kurs bei allen, die Unkoscheres im Sinn haben, so auch Drogen, Prostitution und noch höhere Weihen einer kriminellen Karriere. Von ihr habe ich aber nicht mehr als zwei Straßen gesehen, die den Flughafen (international) mit dem Flughafen (national) verbinden. Das allein war allerdings schlimm genug - ein Verkehr war das!

Aus Europa kommt man am besten über Hong Kong mit Cathay Pacific. Sie gehört zu den vier sog. 5-Sterne Fluglinien der Welt, neben Malaysia, Qatar und Singapore. Dass die US-Fluglinien, von denen sie ihr Metier gelernt haben, in diesen Rankings nichts mehr verloren haben, ist Folge eines langen Prozesses, an dessen Anfang Firmen wie an Pan American World Airways (Pan Am) oder Trans World Airlines (TWA) gestanden haben. Diese, für die Ewigkeit aufgestellt, haben ihre Unfähigkeit derart krass unter Beweis gestellt, dass die Welt (World) des Fliegens längst anderen gehört.

Um nach Coron Bay zu kommen, muss man von Manila aus schlappe 1000 km fliegen, mit leichtem Gepäck. Die Jungs nehmen einem für alles über 15 kg ein Vermögen ab, aber ein kleines.

Am Ende kommt man auf einem Feldflughafen an, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Insel heißt Busuanga und ist durch Graslandschaften geprägt. Der einstige Urwald zeigt sich nur noch auf den Bergrücken, weil man ihn über Jahrhunderte abgeholzt und durch Brandrodung zurück gedrängt hat. Man sagt, der Boden sei sehr manganhaltig und würde das Nachwachsen des Waldes verhindern. Unter anderem wegen des Mangans waren die Japaner im Krieg hier.

Nachdem ich einige Kilo Staub geschluckt hatte, kam das Jeepney an einem Hafen an, wo ein wirklich originelles Boot auf uns wartete. Ich glaube, dieser Bootstyp existiert nur auf den Philippinen, und zwar dort, wo der Wellengang nicht hoch werden kann. Die Boote (banka) bestehen aus einem schmalen Rumpf, der keine Stabilität besitzt. Etwa eine Rumpfbreite entfernt befinden sich Schwimmer auf beiden Seiten. Bei geringem Seegang gleiten die Bankas elegant übers Wasser, wobei immer ein Schwimmer ins Wasser taucht. Die Schiffe können nicht ganz aufrecht schwimmen. Bei mächtigem Seegang hingegen erweisen sich die Schiffe als ziemlich ungeeignet. Daher hatte niemand daran gedacht, dass die Filipinos nach Sipadan fahren und dort Touris kapern könnten. Es geht doch!

Nach etwa 30 Minuten kommt man dann auf einer wunderbaren Tropeninsel an und darf seinen ersten Drink genießen. Der Besitzer der Insel stellte sich als ein Brite heraus, der nicht nur einen Drink liebt. Seine Frau, die Kinder und so ziemlich die gesamte Crew der Insel sind Filipinos.

Die Gäste wohnen auf Stelzenhäusern, die nachts wunderbar kühl sind, weil der Wind von unten pfeift. Mücken und ähnliche Plagegeister habe ich nicht angetroffen. Vielleicht waren sie gerade bei einer Nachbarin saugen. Auf der Insel kann man schön ruhig leben, zumal es keinen Handyempfang gibt. Der Besitzer war zu faul, um eine Antenne auf dem Hügel zu installieren. Man kann daher auch nicht telefonieren, aber e-mails verschicken. Gewusst wie …

Als meine Frau meine e-Mail erhalten hat, in der ich mich entschuldigte, weil ich sie nicht anrufen könne, hat sie geglaubt, die dümmste Ausrede des Jahrhunderts erwischt zu haben. Es ist aber wahr. Da die Installation einer Antenne auf dem Hügel zu aufwändig gewesen wäre, bietet die Insel einen einzigartige Verbindung an, e-Mail per Boot. Man schreibt seine Mail auf eine Diskette, die am nächsten Morgen mit der Einkaufsliste zum Hafen fährt. Wenn das nichts ist!

Für Verliebte, die eine Nacht allein auf dem Wasser verbringen wollten, gab es auch einen recht einmaligen Service, eine Hütte auf Kufen. Man konnte sich damit irgendwo in der Bucht vor Anker legen und den Abend allein genießen. Die Geschichte müsste den Anhängern des Wirtschaftsliberalismus doch die Tränen in die Augen treiben. Oder? Die Lösung eignet sich auch für Berliner Kneipen, die wegen des Rauchverbots Kunden verlieren. Eine Rauchhütte auf der Havel oder gar ein Rauchpalast auf der Spree?

Nach Sangat

Bevor man an sein Ziel kommt, mein Ziel hieß Sangat Island, muss man eine anregende Reise mit einem Jeepney über sich ergehen lassen. Die Dinger sind eine philippinische Institution und jeder sollte sein Testament machen, bevor er sie betritt.

Selbst wenn einer behauptet, Taxifahrten in Istanbul, Athen oder an der Costa Brava furchtlos überstanden zu haben, wird er beim Verlassen eines Jeepney drei Kreuze machen oder das seiner Religion gemäße Äquivalent. Die Dinger sind eben einzigartig.

Auf Sangat dreht sich alles um Boote - ein Wunder? Alle möglichen Typen kann man hier bewundern, sofern sie Ausleger haben. Die kleinsten sind gerade mal drei Meter lang und düsen so mit 20 Knoten durch die Gegend. Sie sollen sich manchmal in ihre Bestandteile auflösen, wenn sie eine größere Welle treffen, oder die Welle sie. Die Reihenfolge ist letztlich egal. Die größten sind hingegen so mächtig, dass sie etwa ein Dutzend kleinere aufnehmen, um sie zum Fischfang zu transportieren. Vor Ort schwärmen die Kleinen aus und holen den Fisch aus der Tiefe. Auf dem Mutterschiff werden dann feinmaschige Netze über die Ausleger ausgebreitet, auf denen der Fang trocknet. Für einen Kühlschrank haben die Jungs keine Energie, aber genug, um die Nacht zum Tage zu machen. Sie jagen mit Licht.

Wenige Jahre vor meiner Reise soll ein solches Schiff den Fang des Jahrhunderts gemacht haben. Alle Netze waren übervoll mit Tunfischen. Dass dies nicht unbedingt ein Segen war, hat der Kapitän gemerkt und den Eigner um Genehmigung gebeten, die Netze zu kappen. Diesem glitzerten wohl die Dollarträume derart vor den Augen, dass er Befehl gab, durchzuhalten. Der Schwarm hat dann das Schiff mit Mann und Maus in die Tiefe gezogen. Nur zwei Leute haben den Fang überlebt, natürlich auch die meisten Tune. Die Geschichte ist echt und passierte etwa Mitte der 1990er Jahre, ein Jahrzehnt bevor der Roman von Frank Schätzing erschienen ist.

Auf Sangat leben kleine Drachen, Leguane, die sich einen täglichen Kampf mit den Haustieren leisten. Selbst den Hunden haben sie Respekt beigebracht. Die Wälder sind bewohnt von vielen Äffchen, die ihrem Namen alle Ehre machen. Zu den Menschen kamen sie hingegen nie. Ob sie uns für zu affig empfunden haben?

Die wahren Plagegeister von tropischen Inseln, die Mücken, ließen sich bei mir, wie gesagt, weder sehen noch hören. Selbst im Wasser vermisste ich die üblichen Verdächtigen, z.B. Seeigel. Die Gegend muss den Japanern richtig paradiesisch vorgekommen sein, so dass sie eine ganze Flotte hier versteckt haben. Die Bomber der Amis waren ja weit genug entfernt, weil deren Flugzeugträger in den flachen Gewässern nicht operieren konnten. Allerdings sollen sie, die Japaner, die Inselwelt in eine ziemliche Hölle verwandelt haben.

Bis auf das Resort und einige Häuser in einer kleinen Bucht besteht die Insel aus echter Wildnis. Man kann tagelang um die Insel paddeln und eine gemütliche Expedition veranstalten. Das taten die wildesten Touris, die ich je gesehen habe. Deren Anführer war ein amerikanischer Schönling, ein echter Sportler. Der Rest bestand aus Männern, die bei uns prädestinierte Zuschauer vom ZDF wären - Mindestalter 75! Sie waren mit Klepperbooten hierher geflogen, um eine Art Inselhüpfen mit Zelten zu veranstalten. Als ich hörte, dass sie ein Leben lang gearbeitet hatten, um sich 10 Tage auf Kleppertour zu gönnen, kamen mir die Tränen. 50 oder 60 Jahre arbeiten für 10 Tage Urlaub!

Wildes Leben auf der Insel

Die Tauchfahrten unternahm ich mit einem netten Kerl, der nicht nur James hieß, sondern auch noch Bong. Selbstverständlich, dass er einen Haufen Witze hat über sich ergehen lassen müssen. Trotzdem hat er nie seine Freundlichkeit verloren. Morgens stakte er eines der Boote aus der Lagune, bis er Gas geben durfte. Dann ging es mit Atem beraubender Geschwindigkeit die Felsenküste entlang zu einem der Wracks. Manche dieser toten Schiffe liegen so hoch, dass man trockenen Fußes einsteigen kann, so man denn durch einen verrosteten Schornstein durch klettern will. Andere hingegen liegen so tief, dass man gleich einen 40 m Tauchgang und tiefer einplanen muss. So liegt das Kühlschiff Irako bei unter 40 m, das Flugbootträger Akitsishima bei immerhin 38 m. Beide sind etwa 150 m lang und werden nur durch Taiei Maru übertroffen, der 170m lang gewesen ist. Insgesamt liegen hier sieben Schiffe mit einer Länge von über 100 m. Obwohl sie sich mittlerweile in ordentliche Korallenriffe verwandelt haben, fühlt man sich im Rumpf selbst noch wie in einem Schiff. Nur die Fischschwärme fühlen sich etwas fremd an.

Nach offiziellen Verlautbarungen dürfen nur erfahrene Taucher in die Wracks hinein. Ob die Typen, die nach dem Krieg die Maschinen ausgebaut haben, als erfahren verbucht werden können, sei dahin gestellt. Die Jungs haben ganze Arbeit geleistet, um ein größeres Loch in die Schiffe zu schneiden und die Maschinen auszubauen. Welch eine Leistung! Und das in einer Zeit, als die Europäer so viel Ahnung vom Tauchen hatten, dass Hans Hass denen vormachen konnte, seine Frau sei von einem Manta angegriffen worden. Und er habe sie mit einem Schuss aus einem Gewehr retten können. Latein, Taucherlatein. Die Geschichten der Filipinos sind hingegen echt.

Wer sie ärgert, hat unter Umständen nichts zu lachen. So haben die Filipinos der japanischen Besatzungstruppe viel Bauchweh bereitet, in wörtlichem Sinne. Man verkaufte denen ein einheimische Kartoffel, die bei unsachgemäßem Kochen Blähungen verursacht, die tödlich enden können. Ich weiß nicht, ob diese Methode menschlicher ist als die, die auf Borneo praktiziert wurde. Dort hat die einheimische Bevölkerung die alte Sitte des Kopfjagens ausgegraben, als sie durch die Japaner brutal behandelt wurde. Die Schädel wurden wie einst in die Ecken der Langhäuser gehängt, damit sie vor bösen Feinden schützen. Heute sind die Japaner wieder willkommen und verlieren den Kopf höchstens bei einem Bier. Wirklich bei einem …, sie sind nämlich erstens wenig Alkohol resistent und zweitens bei zivilen Temperaturen.

Tauchen - was sonst?

Die Tauchplätze, eigentlich Zeugen eines Grauens, befinden sich in der Nähe traumhafter Inseln, die man auch von oben betrachten darf. Zuweilen passiert man auf der Fahrt dorthin einsame Hütten mitten auf dem Meer, vor denen immer ein Mann mit einem Gewehr sitzt. Der hat keine Angst vor der Rückkehr der Japaner, denn die sind längst Partner im Geschäft: Perlen züchten. Die Hütte befindet sich im Zentrum von Stegen, unter denen die Austern hängen. Der Perlwächter, wie man ihn nennen könnte, soll Leute abhalten, die sich mit fremden Perlen schmücken wollen, und schießt scharf, ohne Vorwarnung!

Auf manchen Inseln leben seltsame Gestalten mit noch seltsameren Booten, Seezigeuner - politisch korrekt Sinti und Roma auf dem Wasser lebend, pelagisch sozusagen. Sie bewachen als Familie oder Sippe jeweils eine Kolonie Schwalben, bis diese ihre Brut aufgezogen haben. Danach dürfen die Menschen die Nester ernten, die in China reißenden Absatz finden, als Suppeninhalt. Hier nannte man uns 400 $ pro Kilo, auf Borneo gar 1500 $. Auf jeden Fall viel Geld für Spucke mit Schlamm. Biomasse in Gold gewogen.

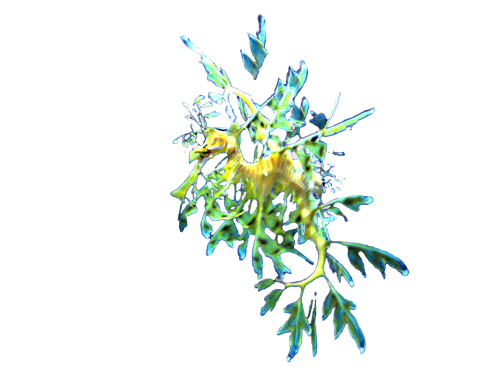

Das Baumaterial, das man in den Schiffen finden kann, besteht nicht aus Biomasse, sondern aus Zement. Unmengen von Zementsäcken und dazu noch ein Bulldozer liegen in einem der Schiffe, die einen erstarrt für alle Zeiten, der andere sich langsam in ein Nassbiotop verwandelnd. Die Schiffe befinden sich überhaupt in einer Übergangsphase von menschlichen Artefakten zu Biotopen mit bizarren Formen. Einige der seltensten Tiere mit ebenfalls bizarrem Auftreten haben erst hier gesehen, so die Geistermuräne und den Fetzenfisch.

Yarramalong ist das Land der wilden Pferde